Agendas impuestas y fragmentación social en América Latina

Por Andrés Silva, Diario la Humanidad

La tarea es superar la fragmentación, recuperar la unidad popular y colocar la lucha de clases y la redistribución de la riqueza en el centro de la agenda.

Durante gran parte del siglo XX, la izquierda latinoamericana supo construir un movimiento social amplio, capaz de articular demandas de redistribución de la riqueza con luchas democráticas y culturales. Esa articulación permitió enfrentar dictaduras, enfrentar al neoliberalismo y abrir paso a gobiernos de izquierda en distintos países de la región. Sin embargo, en las últimas décadas esa fuerza común se ha visto erosionada. La pregunta que surge es inevitable ¿qué fracturó a un bloque social que antes parecía imparable?

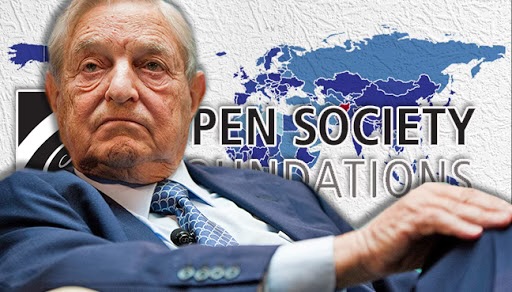

Una de las respuestas está en los “falsos derechos”, una agenda global que, bajo el lenguaje progresista de la ampliación de libertades, fue impulsada por centros de poder mundial y financiada generosamente por fundaciones privadas como la Open Society Foundations de George Soros. Lo que en apariencia fue apoyo a causas legítimas de género, diversidad, minorías, medioambiente, se convirtió también en una sofisticada estrategia de fragmentación, dividir, sectorizar y profesionalizar la protesta social hasta vaciarla de su potencial transformador.

La entrada del dinero global en las luchas locales

Desde los años noventa, coincidiendo con la consolidación del neoliberalismo, se desplegó un intenso financiamiento internacional hacia América Latina. Fundaciones privadas, organismos multilaterales y think tanks comenzaron a financiar organizaciones no gubernamentales (ONG), medios independientes y redes de activismo.

La Open Society no fue la única, pero sí la más emblemática. Con sedes en más de 120 países, destinó miles de millones de dólares a “fortalecer la democracia”, “defender los derechos humanos” y “ampliar las libertades individuales”. En América Latina, sus recursos se dirigieron a programas de transparencia, género, justicia penal, derechos de las minorías y reformas legales.

Sobre el papel, parecía una inyección saludable de recursos para la sociedad civil. En la práctica, este dinero reconfiguró prioridades, desplazó actores de base y convirtió a muchos militantes en gestores de proyectos. Las luchas dejaron de ser amplias contra la pobreza, la deuda externa, la privatización para convertirse en causas fragmentadas, derechos LGTBIQ+, acceso a drogas, reformas judiciales, campañas ambientales.

La lógica de la “ONG-ización”

La sociología crítica ha descrito este proceso como “ONG-ización”: la transformación de movimientos sociales en estructuras profesionales dependientes de financiamiento externo.

El mecanismo es simple:

- Projectización: el dinero se entrega sólo a proyectos acotados, con metas y plazos cortos.

- Burocratización: los activistas se vuelven empleados asalariados, ocupados más en rendir informes a los donantes que en organizar comunidades.

- Especialización temática: cada ONG se dedica a un solo tema, perdiendo la mirada integral y el vínculo con luchas obreras, campesinas o barriales.

El resultado es un sin fin de causas legítimas, pero aisladas, incapaces de articular una ofensiva común contra la desigualdad estructural. La vieja consigna de “la unidad del pueblo” quedó sustituida por conferencias de expertos y campañas sectoriales que apenas dialogan entre sí.

Reconocimiento sin redistribución

La gran trampa de los falsos derechosestá en que ofrecen al movimiento social por ejemplo, victorias visibles, leyes, fallos judiciales, campañas mediáticas pero rara vez alteran las condiciones materiales de las mayorías.

Un ejemplo es el de Argentina, el movimiento feminista logró conquistas históricas como la legalización del aborto y la ley de identidad de género. Sin embargo, esas victorias conviven con un país empobrecido, con más del 35% de su población en la pobreza, según datos del INDEC las tasas de pobreza e indigencia son más altas entre los individuos que pertenecen a hogares con jefatura femenina. Las conquistas de reconocimiento son importantes, pero no sustituyen la lucha por salarios dignos, empleo, vivienda y soberanía económica.

Al mismo tiempo, estas luchas identitarias han sido utilizadas por la derecha como arma cultural, presentan a la izquierda como “agenda de minorías”, alejada de las necesidades del pueblo trabajador. Allí radica la paradoja, las batallas por derechos son justas, pero su aislamiento ha debilitado el bloque popular y abierto la puerta a la reacción conservadora.

Los centros de poder y la colonización simbólica

El financiamiento externo no es neutral. Cada fundación define sus prioridades y selecciona a quién apoyar. En muchos países de América Latina se crearon ONG que dependen casi exclusivamente de recursos internacionales. Esto genera una colonización simbólica, los movimientos ya no se deben a su comunidad, sino a la agenda y los informes exigidos por donantes que operan desde Nueva York, Bruselas o Londres.

Así, en vez de articularse en torno a los problemas centrales de la región tales cómo la desigualdad, el extractivismo, la deuda, la militarización, gran parte de la sociedad civil quedó atrapada en debates de laboratorio, muchas veces desconectados de la vida cotidiana de las mayorías.

El resultado esta ante nuestros ojos, movimientos sociales fragmentados, desarticulados y enfrentados entre sí, mientras el capital financiero y el poder transnacional avanzan sin resistencia organizada.

De la fragmentación a la recomposición

La realidad es que no todo está perdido. La experiencia histórica demuestra que los pueblos logran recomponer su unidad cuando se reconocen ante un enemigo común. Hoy ese enemigo es claro, el imperialismo y el Neoliberalismo con su rostro financiero, militar y cultural.

La izquierda latinoamericana enfrenta un doble desafío:

- Integrar luchas de reconocimiento y redistribución, los derechos de género, diversidad y ambiente no deben enfrentarse a las demandas de salario, tierra y soberanía, sino articularse en un proyecto común.

- Recuperar independencia política y financiera, no se trata de rechazar toda cooperación internacional, sino de evitar la dependencia absoluta de fundaciones privadas. La autonomía de los movimientos es condición para una agenda genuinamente popular. La creación y profundización de organismos latinoamericanos como el ALBA y la CELAC.

- Construir un relato unificador, frente a la derecha que promete “orden” y “crecimiento”, la izquierda debe recuperar el lenguaje verdaderamente antiimperialista.

Autocrítica no es conspiración

La discusión sobre Soros y las fundaciones internacionales suele llevarse al terreno de meras teorías conspirativas, pero más allá de que son parte de la realidad concreta, el problema no es solamente un magnate todopoderoso que manipula al mundo, sino la lógica de financiamiento globalque reorganiza las luchas sociales según intereses externos.

El desafío de la izquierda no es negar los avances en derechos ni caer en el discurso conservador que los demoniza, sino superar la fragmentación, recuperar la unidad popular y colocar la lucha de clases y la redistribución de la riqueza en el centro de la agenda.

En definitiva, los pueblos de América Latina deben recordar que los derechos no se mendigan ni se importan, se conquistan en la calle, en la fábrica, en el campo y en la comunidad organizada.

Sólo así los falsos derechos dejarán de dividir y se convertirán en parte de una lucha más grande y colectiva, la emancipación social.