El problema es la propiedad privada

Adrienne Buller y Mathew Lawrence.

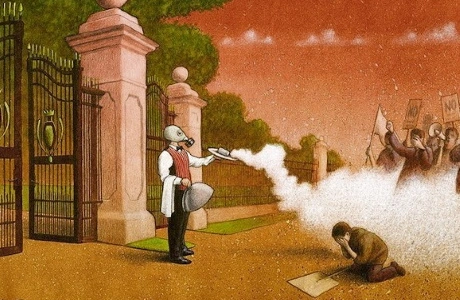

Ilustración: Pawel Kuczynski, Polonia.

No hay nada neutro ni natural en que la propiedad de los recursos se concentre en manos de una élite. Las innumerables crisis que golpean a las personas en todo el mundo dejan claro que hace tiempo que se necesita una alternativa democrática.

El artículo que sigue es un extracto de Owning the Future: Power and Property in an Age of Crisis (Verso, Agosto 2022).

El funcionamiento de una sociedad, y en interés de quién, depende fundamentalmente de quién posee y controla su riqueza productiva. La posesión de tierras por parte de los barones dio forma al feudalismo, la desposesión colonial apuntaló la acumulación del imperio, la propiedad de esclavos permitió una riqueza y una violencia fenomenales en las sociedades esclavistas, y todavía hoy son los intereses de los propietarios de activos los que dictan en gran medida cómo se gestionan nuestras economías y se organizan nuestros recursos.

Estas estructuras han evolucionado a lo largo del tiempo; no son neutrales ni fijas. Las normas que rigen los derechos de propiedad reflejan el flujo y reflujo de las relaciones de poder y de clase dentro de una sociedad. Pero, ¿qué es exactamente la propiedad y por qué es tan importante? La propiedad es un concepto complejo y en muchos sentidos superpuesto y contingente. Implica la posesión de un conjunto de derechos exigibles sobre bienes, activos y recursos definidos, en los que el propietario tiene el interés último.

En el capitalismo angloamericano, la propiedad de bienes y activos generadores de ingresos suele conferir, al menos en el sentido popular del término, el «derecho a utilizar los recursos de forma exclusiva sin que se reconozcan demasiado las externalidades (especialmente las más sistémicas) producidas por dicho comportamiento». Independientemente de las consecuencias que se derivan de la propiedad de una cosa o un activo concreto, ya sea la explotación o la destrucción del medio ambiente, se considera que la propiedad otorga al propietario la capacidad de utilizar los recursos de forma exclusiva y extensiva en su beneficio. Las normas de propiedad universalizan la capacidad de un propietario para excluir a otros del control o beneficio de los bienes y recursos, mientras se apropia de las recompensas.

Por tanto, la propiedad es intrínsecamente relacional. Da poder a los propietarios a expensas de los que no lo tienen, imponiendo a estos últimos la obligación de beneficiar a los primeros. Es importante destacar que esto introduce una paradoja de la libertad: la exclusividad inherente a la propiedad transforma lo que es un recurso potencialmente común en una fuente de desposesión e inseguridad para algunos, y de empoderamiento económico, riqueza y libertad comparativa para otros.

El derecho de propiedad, entendido como el control sobre el objeto o activo poseído, genera un poder de mando y autoridad a través de la propiedad. En el proceso, institucionaliza una relación desigual y a menudo no libre entre las personas sobre los recursos. La forma en que organizamos y distribuimos las relaciones de propiedad y la titularidad determina, por tanto, la forma en que se ejerce el poder y se organiza la producción. La propiedad «sustenta todos los demás valores e interacciones sociales, incluidas nuestras relaciones entre nosotros, así como con el trabajo, con el resto del mundo y con la naturaleza».

Hay muchas combinaciones superpuestas de propiedad, control y gobernanza que abren o impiden determinadas formas de organizar nuestras economías y sociedades. Nuestro mundo, asolado por la crisis, centra una forma particular de propiedad privada: la gran empresa con ánimo de lucro, controlada por y para un nexo de ejecutivos, gestores de activos y accionistas ricos, dentro de un oligopolio de empresas cada vez más reducido, que concentra la riqueza y el poder en manos de unos pocos.

Este régimen de propiedad y las normas de propiedad que lo sustentan son creados por el Estado mediante una combinación de legislación y el respaldo implícito de la aplicación coercitiva. La forma en que se definen estas normas —estableciendo qué se puede poseer, quién puede poseer, qué se puede hacer con la propiedad, cómo se hacen cumplir esos derechos y normas, y cómo la propiedad puede pasar de un propietario a otro— es intensamente política y sistémicamente fundamental. Por lo tanto, entender las crisis conjuntas a las que nos enfrentamos requiere que nos enfrentemos a nuestro actual régimen de propiedad.

De los absolutos a los paquetes

Amenudo se habla de la propiedad —en los medios de comunicación, entre los responsables políticos o en nuestras interacciones cotidianas— como si se tratara de una especie de derecho absoluto o «natural» de uso y control exclusivos de un bien o recurso; sin embargo, la realidad es más complicada.

Los derechos de propiedad modernos surgieron en sociedades predemocráticas y estuvieron íntimamente ligados a historias de violencia colonial y construcción de imperios. Como ha argumentado Timothy Mitchell, la presentación de la primacía de los derechos de propiedad como el marco institucional evidentemente correcto para organizar la vida económica y social enmascara las violentas y continuas historias de construcción y mantenimiento de la propiedad —«de poder, disciplina, coerción y desposesión»— que han dado prioridad a las reclamaciones de propiedad sobre otras demandas y obligaciones sociales en competencia.

Además, aunque las reivindicaciones de propiedad se concibieron originalmente como privadas, absolutas y totalmente exclusivas, ahora se consideran mejor como un «conjunto de derechos que vinculan, a través de un complejo conjunto de relaciones sociales y legales, al propietario con otras personas (…) desglosado y recompuesto según las situaciones y los tiempos». En otras palabras, no son producto de un derecho «natural» y previo, sino de un complejo conjunto de normas jurídicas cuyo contenido se define socialmente y que varía según el contexto. Muy a menudo, esos derechos han sido definidos por los poderosos de manera que refuerzan y reproducen su posición; sin embargo, esto los hace intrínsecamente impugnables.

Los derechos de propiedad pueden adoptar muchas formas: el patrimonio financiero, el patrimonio de las pensiones, el patrimonio inmobiliario, el patrimonio físico, por ejemplo; todos ellos pueden generar ingresos y derechos de control sobre los bienes y recursos. Aunque se puede tener un derecho absoluto sobre los bienes personales, esta absolutización no suele darse en cuestiones de propiedad económica. Los derechos de propiedad están a menudo disgregados, con un control ejercido por actores distintos de los que en última instancia poseen el interés económico.

El sistema de pensiones es un buen ejemplo de ello. El beneficiario final —tú o yo, digamos, a quien se le debe el dinero en última instancia— puede «poseer» el interés económico subyacente del activo, como una acción, en el que su dinero está invertido, pero los demás derechos que se derivan de esta propiedad, como los derechos de gobernanza dentro de la empresa cuyas acciones ha ayudado a comprar nuestro dinero, suelen estar dispersos a lo largo de una cadena de intermediarios financieros, como los fideicomisarios de los fondos de pensiones y los gestores de activos.

En resumen, los derechos de propiedad no son inmutables ni «presociales». Los procesos de creación de la propiedad fueron (y siguen siendo) contingentes. Su creación ha sido a menudo violenta y ad hoc, y a menudo privilegió las pretensiones de los poderosos sobre determinados lugares o bienes frente a los intereses de la competencia. En otras palabras, los derechos de propiedad son artefactos de convención políticamente constituidos y públicamente mantenidos, no «derechos naturales». Como afirma el filósofo político Martin O’Neill,

tanto las sociedades de propiedad de siglos anteriores como las sociedades hipercapitalistas de la era actual han dependido de un error ideológico aberrante, injustificable y, en última instancia, destructivo, que trata la propiedad como algo «sagrado», concediendo una especie de autoridad normativa injustificada a una mera convención social que debería ser maleable y estar disponible para ser moldeada en beneficio de la sociedad en general.

Teniendo todo esto en cuenta, resulta fácil reconocer la gimnasia ideológica que hay detrás de la perspectiva que prevalece hoy en día, según la cual, por ejemplo, los impuestos u otras intervenciones estatales para cuestionar o redistribuir la riqueza derivada del mercado se consideran una intrusión indefendible en las prerrogativas naturales de la propiedad privada. Si la propiedad es, ante todo, un producto social que se nutre de una compleja red de relaciones e instituciones, estas afirmaciones tienen poco sentido. Las distribuciones existentes de la riqueza y la renta solo son posibles gracias a un sistema de derechos de propiedad, derechos y mercados que a su vez son posibles gracias a la acción gubernamental con licencia social, tanto para crearlos como para hacerlos cumplir.

La «propiedad privada» se crea y se preserva mediante la acción colectiva. Por lo tanto, más que una interferencia en un derecho de propiedad natural «prepolítico», los impuestos y otras intervenciones similares no son más que otra parte de la continua reorganización de las demandas económicas que llevan a cabo la sociedad y el Estado, una reorganización que debería juzgarse en función de su eficacia y equidad en el contexto actual, y no considerarse permanente y fuera del alcance de la revisión.

La propiedad es, pues, indivisible de la política y de la ordenación colectiva de nuestro mundo desigual. Refleja y refuerza las relaciones de poder y de clase en cualquier momento y lugar. La forma y la distribución de la propiedad coordina y asigna las demandas económicas entre el trabajo y el capital, entre los bienes comunes y la propiedad, y entre las esferas pública y privada. El hecho de que las reivindicaciones económicas sobre la riqueza de la sociedad den actualmente prioridad a los poseedores de activos es un reflejo del «poder de negociación hasta el final».

Las empresas públicas alemanas ofrecen un ejemplo interesante a este respecto: sus valoraciones bursátiles son notablemente inferiores a las de empresas similares en las economías capitalistas angloamericanas. Esto no se debe a que sean necesariamente menos valiosas o productivas (muy a menudo es todo lo contrario); se debe a que «los hogares alemanes ejercen más sus derechos sobre el sector empresarial como trabajadores que como propietarios de riqueza». El énfasis en la distribución de la renta a través de los derechos sociales o los salarios, y no de los derechos de propiedad, refleja los acuerdos institucionales específicos y la historia de la economía política alemana, más que las leyes inmutables de la propiedad.

Ejemplos similares, como el control de los alquileres para restringir los derechos de propiedad de los propietarios, o la propiedad pública para eliminar los derechos de propiedad privada mediante la universalización del acceso no comercial a la asistencia sanitaria, ponen de manifiesto la diversidad de formas que puede adoptar la propiedad y su capacidad única para distribuir los ingresos, la riqueza y el poder. Una vez que reconocemos que la primacía de la propiedad privada no es natural ni inevitable, la cuestión pasa a ser, en palabras de los economistas políticos Andrew Gamble y Gavin Kelly, «dónde debe trazarse la línea entre los derechos de propiedad privada y el control social». Estas líneas han sido trazadas por la ley a través de procesos políticos; pueden ser modificadas con la misma facilidad.

Propiedad, explotación y expropiación

La dinámica de la propiedad —desposesión, concentración, dependencia— pone en marcha la fuerza locomotora del capitalismo como relación social y sistema económico. Como dijo Marx, somos libres en dos sentidos. El capitalismo se basa en la libertad de vender nuestro trabajo a cambio de un salario en el mercado laboral. Pero a través de los procesos de cercamiento, también somos «liberados» de los medios con los que podríamos subsistir sin tener que vender nuestra fuerza de trabajo como mercancía.

Sin suficientes activos para aprovechar nuestra supervivencia o el acceso a los dones de los bienes comunes, estamos atados a nuestros puestos de trabajo, incluso si algunos de nosotros tenemos cierta libertad relativa para elegir cuál puede ser ese trabajo y cómo podemos gastar los salarios que quedan después de asegurar las necesidades de supervivencia. Esta libertad asimétrica significa que aquellos que solo poseen su fuerza de trabajo son «como quien lleva su propia piel al mercado y no tiene nada que esperar sino un escondite».

La asimetría de los recursos y del poder de negociación entre el trabajo y el capital significa que lo que a primera vista parece un intercambio justo entre el trabajador y el empleador es, de hecho, un contrato de explotación económica legalizada: en el capitalismo, el trabajo asalariado recibe por definición una remuneración inferior al valor que produce, y el excedente va a parar al capitalista —por ejemplo, a los altos directivos o a los accionistas—, que es libre de reinvertir el excedente en su beneficio.

La falta de libertad y la desigualdad en el corazón del trabajo asalariado no es, por tanto, el producto de una inmoralidad inherente a los individuos, sino más bien la fuerza unidireccional del sistema: el trabajador no puede reclamar la riqueza que produce bajo el capitalismo porque si lo hiciera, dejaría de funcionar como sistema, basado como está en el crecimiento del capital y la acumulación. La propiedad, al crear las condiciones de dependencia del mercado, al desviar desproporcionadamente el excedente hacia el capital por encima del trabajo y al concentrar el poder de coordinación en manos de los propietarios del capital, es constitutiva de esta jerarquía.

Esta explotación se sustenta en dos procesos esenciales: el cercamiento y la expropiación. Los derechos de propiedad (a menudo injustamente impuestos) confieren a ciertos individuos y organizaciones un acceso y un uso prioritarios de los recursos, lo que les permite apropiarse de enormes cantidades de lo que Jason W. Moore y Raj Patel llaman «naturalezas baratas», aquellas cosas que se hacen activamente baratas (la naturaleza, el dinero, el trabajo, los cuidados, los alimentos, la energía y las vidas) y que están disponibles en el mundo para su expropiación. La expropiación adopta muchas formas: directamente, desde el trabajo asalariado en la producción, pero también en el (actual) despojo violento de la tierra de los pueblos indígenas hasta el acaparamiento hipermoderno de tierras y recursos que subyace en los sectores de las mercancías; desde la acumulación violenta de la esclavitud en el Nuevo Mundo y la conquista genocida hasta las formas de esclavitud que impregnan el empleo informal y las cadenas de suministro globales; desde el saqueo y el robo legalizado de los recursos de la periferia por parte de los centros capitalistas, hasta el despojo colonial y el acaparamiento de activos por parte de las empresas.

Este ha sido y es un proceso de saqueo a escala mundial en el que la riqueza se condensa en y a través de reclamaciones de propiedad desiguales. En resumen, la apropiación de la riqueza de los demás no es un efecto secundario involuntario, sino el objetivo. Como resumió Walter Rodney en su obra seminal De cómo Europa subdesarrolló a África, «la adquisición de riqueza no se debe únicamente al trabajo duro, o los africanos que trabajaban como esclavos en América y las Indias Occidentales habrían sido el grupo más rico del mundo». Es importante destacar que la apropiación de los «dones gratuitos de la naturaleza» va de la mano de la movilización del trabajo de reproducción social (en efecto, el trabajo del hogar, desde el cuidado de los niños hasta la cocina y todo tipo de tareas no remuneradas) para impulsar la acumulación de capital, lo que confiere al capitalismo su carácter sexista y racial. A lo largo de la pandemia, estas tendencias se vieron fuertemente reforzadas, sobre todo porque los niños se quedaron en casa sin ir a la escuela, añadiendo más reproducción social al trabajo asalariado.

La expropiación contemporánea también gira cada vez más en torno a la cuestión de quién emite y controla la deuda. La propiedad desigual de la deuda pública, por ejemplo, transfiere el dinero de los contribuyentes ordinarios a los ricos tenedores de bonos, ya que los gobiernos pagan los intereses de los elevados préstamos en lugar de aumentar los impuestos, una opción política para dar prioridad a los propietarios de activos financieros. Mientras tanto, los tipos de interés exorbitantes de los créditos al consumo y los descubiertos redistribuyen el dinero de los individuos que luchan con salarios estancados a los acreedores, enriqueciendo al acreedor-rentista. Esta expropiación financiera se acentuó especialmente durante la pandemia, desde las agudas y devastadoras restricciones monetarias impuestas a los gobiernos del Sur Global, pasando por los hogares endeudados que luchan por mantenerse a flote con ingresos suspendidos, hasta el aumento de las adquisiciones depredadoras de empresas en dificultades por parte de empresas de capital privado.

El imperativo de expropiar para sostenerse significa que el capitalismo es y siempre ha tenido un carácter racialmente desigual. Por poner un ejemplo, la extensión depredadora de hipotecas subprime insosteniblemente caras —«perpetradas desproporcionadamente contra los pobres y las comunidades de color» y empaquetadas en prolijos valores financieros para inversores ávidos de rendimiento—, que a menudo se pasa por alto como víctimas de la crisis financiera de 2008, surgió del impulso de las finanzas para ampliar sus horizontes de expropiación. Al final no fueron los financieros los que lo perdieron todo, sino esas mismas familias cuyas casas fueron embargadas y cuya seguridad se evaporó, y que —más de una década después— siguen pagando desproporcionadamente por una crisis que no crearon.

La expropiación también amplía la capacidad de extracción de riqueza más allá de la clásica explotación del trabajo asalariado basado en el mercado a la división desigual de los impactos de la crisis ecológica. Las relaciones de propiedad permiten a las empresas designar determinadas tierras y personas como «zonas de sacrificio» para atender las demandas de recursos y «sumideros» que sostienen la vida cotidiana de los ricos globales, desde los emplazamientos mineros que devastan la ecología local hasta la confiscación de tierras para compensar las emisiones de carbono.

Las reivindicaciones de propiedad —que actúan como vehículo para normalizar la expropiación— han sido, de este modo, fundamentales para la construcción del capitalismo racial, actuando como punto de apoyo entre las dinámicas «mutuamente constitutivas» de la explotación económica y la opresión racial. Los códigos legales y las formas de propiedad que dividen y ordenan la vida económica y social sobre la base de la propiedad exclusiva son los que permiten al capitalismo asignar un valor diferencial a las vidas humanas y no humanas, a las comunidades, a los ecosistemas y a las formas de trabajo. Hace tiempo que debería haber llegado el momento de rehacerlas.

*Adrienne Buller es investigadora senior de Common Wealth y directora de políticas de Labour for a Green New Deal. / Mathew Lawrence es el director de Common Wealth, un grupo de reflexión que diseña modelos de propiedad para una economía democrática y sostenible.

Fuente: Jacobin