Juan Bosch, poética y política del discurso sobre el campesino dominicano

Por Miguel Ángel Fornerín

En su libro “La alimentación y las razas”, José Ramón López postulaba desde una sociología positivista y espenceriana, una visión del campesino que no distaba en mucho de las ideologías que sobre este sector aparecían en la época. Lo que resulta interesante es ver el discurso de López y su aceptación y difusión como parte del momento de modernización que vivió el país en las últimas décadas del siglo XIX y principio del siglo XX. Las teorías de López aceptadas y debatidas van a cambiar y, en cierto sentido, cobrar una transformación en el nuevo escenario fabril que se vivió con la danza de los millones y el desarrollo de enclave que se desarrolló en el país hasta la depresión que se inició en Estados Unidos en 1929.

La narrativa dominicana dejó de ser realista-costumbrista para integrarse al discurso del campesino, como un otro que había que liberar de la pobreza. Cuando el discurso de López adquiere este valor, sobre todo en su segundo libro, “La paz en la República Dominicana”, lo hace a favor de la modernización que vive el país. En ese proceso de desarrollo, el campesino ha pasado de ser concebido como el que obstaculiza la modernidad, a ser un elemento importante, en la medida en que puede dejar el campo y dedicarse a trabajar en los ingenios cañeros. Un proceso parecido ocurre en Puerto Rico en las primeras tres décadas del siglo XX.

Bosch no solamente moderniza el cuento dominicano y le da una poética, implícita en su primer libro de cuentos “Camino real”, sino que elabora una nueva visión del campesino dominicano en un entramado de realismo social.

Y esto se puede observar en el cuento que lleva el título del libro publicado en 1933. “Camino real” es el más extenso y tal vez el que menos llene los requerimientos del arte de escribir cuento que, veintisiete años después, publicaría el autor en Venezuela. Por lo que es un cuento que pasa de la poética a la política. Es la política de un sujeto letrado en el mundo campesino. Los símbolos son importantes, hay en el Cibao muchos caminos que llevan a variados lugares. Floro enseñará a Juan lo que es verdaderamente el campesino dominicano: un ser de valores y de honor.

Llegan Floro y Juan a la finca de don Justo. Las descripciones del campesino y la del hacendado contrastan. El primero, está sucio y harapiento, trabaja de sol a sol y duerme hacinado junto a otros. Trabaja mucho y gana poco. No le alcanza el salario para un matrimonio furtivo. Mientras que don Justo, vestido de pantalones negros, camisa blanca y sombrero también negro, puede dedicarse a la lectura de libros, periódicos y revistas. Los campesinos no saben leer. La presencia de Juan cambiará el orden de las cosas. Un día, sucio y con sombrero de cana en las manos, se atreve a pedirle al patrón que le preste unos libros, que no sean novelas; libros que traten sobre la sociedad y la política.

En las narraciones está la voz de Juan, su dedicación a la lectura y luego a enseñar a leer a los campesinos. Nos muestran a un héroe redentorista. A un letrado que busca llevar a cabo el proyecto de la modernidad a través de la concienciación, de la lectura. Es interesante ver cómo el poder de don Justo parece cambiar a través de la luz en la habitación el día que le prestó los libros a Juan. Éste logra, su propia humanización y la pertenencia a una comunidad que podía trascender al momento actual.

Efectivamente, las contradicciones potencian la acción en el cuento: la toma de conciencia de Juan, su lucha por llevar el saber a los campesinos y el enfrentamiento con el amo. En la hacienda no podía entrar otro saber que no fuera el del poder y del dominio de don Justo, voz autoritaria que propicia el estado de sumisión y de enajenación social en que viven los campesinos.

En la parte final de la obra, el discurso que la cruza se hace más simbólico. Dice el narrador: Recuerdo la parte Norte del Cibao, por donde gime la tierra bajo la locomotora. He visto allá junto a los raíles largos y paralelos, los restos de alguna potente máquina inglesa ahogada por la yerba, por el monte. (52, 1983).

La máquina es símbolo de la modernización traída al país por el autoritarismo de Lilís; hundida en el bosque, perdida por la fuerza de la tierra, muestra un retorno al campo, luego del fracaso de la modernización azucarera.

El choque final que produjo una soledad de la conciencia estaba dado por el saber de don Justo, un saber para el dominio del otro y el saber de Juan, un aprendizaje para liberar a las conciencias y para transformar la sociedad. El apelativo de sabio, dicho por don Justo en forma peyorativa, muestra el desprecio por otro poder y de cómo se le escapa el suyo. Para Juan “La tierra era de todos. Había que dejarse comer por ella algún día”. Con lo cual establecía no sólo el proyecto campesino, sino una idea agrarista donde lo colectivo debía primar sobre lo particular.

Su conciencia solidaria, conciencia del estado del campo, lo lleva a decir y a reiterar una política. El autor pasa del texto al contexto; de la poética a la política. No hay en este libro ningún otro cuento donde el autor se aparte tanto del narrar. El cuento “Camino real” es un artefacto que pasa de la poética a la política.

Los caminos de la vida y los de Juan Bosch se encontraban abiertos. En su narrativa el campesino no dejó de tener ese valor, como si siempre fuera contra la idea de un haragán mal nutrido que las ideologías epocales repetían y que la intelectualidad encontró en el primer libro de José Ramón López. No menos encontramos en los cuentistas que lo siguen: José Rijo, Ramón Marrero Aristy, Hilma Contreras y en poetas compañeros como Héctor Inchaustegui Cabral.

En el cuento “Camino real”, en fin, se testimonia la existencia de una política, desde un principio, en la poética narrativa de Bosch. Ningún otro está más cruzado por las ideologías. En él el personaje se confunde con el autor y se refuerzan las ideas de la ciudad y el campo. Esa contradicción espacial y económica de la cultura dominicana.

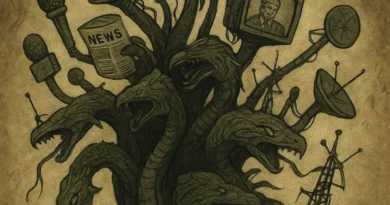

En José Ramón López el discurso es modernizador y pudo ser recuperado, en Juan Bosch es un discurso fundador de una práctica política que demuestra una vez más que para Bosch, la realidad era un texto que había que leer como un paradigma de la acción. Sus textos literarios son a esa acción como una especie de espejo en que se veía el autor de “La Mañosa” en su afán político. En cambio, Joaquín Balaguer usó, posiblemente, las ideas de López para construir su entelequia política de dominación. Una vez más, los intelectuales aparecen en el escenario de la ciudad letrada dándole en bandejas de plata los elementos simbólicos y las fresas discursivas al autoritarismo que es, a fin de cuentas, el dinosaurio que, a nuestro despertar, está allí. Nada ha permanecido tanto en nuestro mundo cambiante.